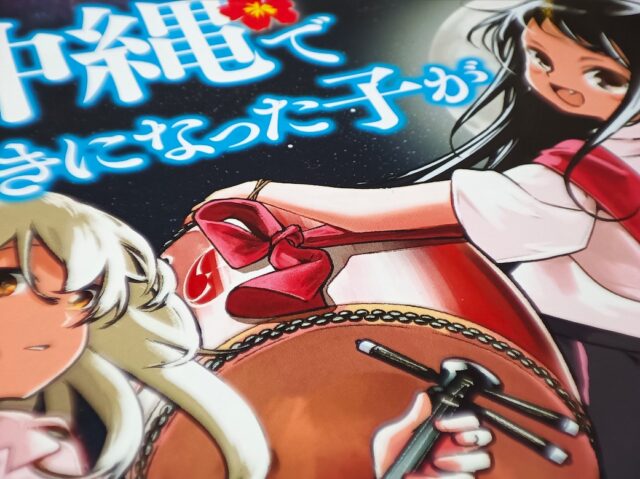

引用元:漫画「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻 表紙より

はいさーい!(こんにちは!)

「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻の表紙(上の画像)をみると、沖縄をイメージするものが描かれていますね。

ハイビスカスに、エイサーの大太鼓、それから三線(さんしん)。

裏表紙には沖縄を代表するソールフード「沖縄そば」が描かれて、表紙を見るだけで沖縄の文化に触れることができる。

それが、「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻です。

略して「沖ツラ第2巻」。

そんな沖ツラ第2巻は、第1巻に続いて面白かったですよ〜。

気づけば「うん、うん」と独りでうなずいてたり、「かーなー、天然なの?」ってツッコミを入れてたり、世話を焼きたくなる場面が多かったです。

もちろん沖ツラ第2巻も、うちなーぐち(沖縄の方言)が満載。

それから、掲載されている沖縄の風習については、かゆいところに手が届く内容で勉強になることばかり。

次の公式PVの中には、沖ツラ第2巻と関係ある部分も流れますので参考までに観てください。

この記事では、沖ツラ第2巻を読んで、特に印象に残ったシーンと、うちなーぐち(沖縄の方言)、それから沖縄の風習をピックアップして紹介します。

ぜひ最後までお読みくださいね。

「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻のベストなシーンはこれ!

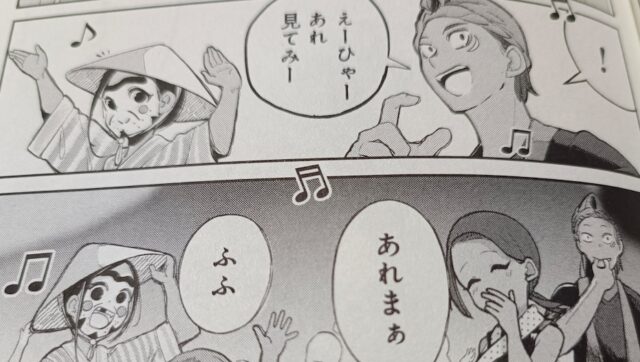

引用元:漫画「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻

「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻でベストシーンは、上の画像と関係があります。

ネタバレするので、そのシーンは載せられませんが、私はそのシーンをみて、食卓で1人微笑んでました(笑)。

微笑ましいって単語は、このためにあるんじゃないかなって思うぐらい、ベストなシーンですよ!

ちなみに、上の画像の左側にいる人は「チョンダラー」といい、ピエロをイメージしていいでしょう。

沖縄の伝統行事「エイサー」を構成している役の1つで、場を盛り上げたり、メンバーを鼓舞したりします。

さて、ここで問題です。

「チョンダラー」のメイクをしているのは誰でしょうか?

沖ツラ第2巻で登場する主要人物は、こちらに載せています。(第1巻とほぼ同じ)

引用元:漫画「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻

答えは、沖ツラ第2巻を読んでくださいね〜。

「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻のベストうちなーぐちは魔除けなんだけど…。

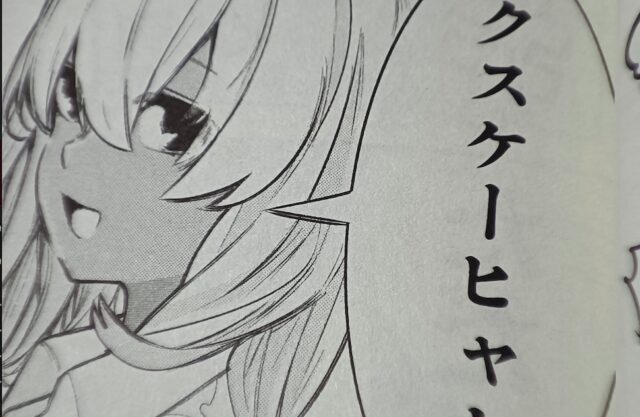

引用元:漫画「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻

「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻では、うちなーぐちの「クスケーヒャー」が紹介されています。

「クスケーヒャー」を直訳すると「クソ喰らえ」で、言われたら嬉しくないですよね。

「クスケーヒャー」を言われるタイミングとしては、くしゃみをした直後です。

でも、気を悪くしないでください。

「クスケーヒャー」をいう相手は、あなたではなく、「マジムン」に向けて言います。

沖縄では、妖怪のことを「マジムン」と呼びます。

その「マジムン」は、人間の魂(マブイ)が大好物で、人間にくしゃみをさせて魂(マブイ)を外に出させようとします。

つまり、あなたがくしゃみをしたくなったら、それは「マジムン」の仕業で、あなたの近くに「マジムン」がいることになります。

そして、その「マジムン」があなたの魂(マブイ)を奪い去ろうと、タイミングを図っているんですよ〜。

そこで、この「クスケーヒャー」です。

くしゃみ直後に「クスケーヒャー」を発することで、マジムンを近づかせないようにするわけなんですね。

ですので、「クスケーヒャー」は魔除けとして、今でも使われているうちなーぐちなんです。

ただ、私は「クスケーヒャー」を発したことはありません。

恥ずかしいのもありますし、周りで「クスケーヒャー」を使う人がほとんどいないのも影響しているかもしれません。

ちなみに、うちの父(70代)は、私がくしゃみをしたときに「クスケーヒャー」をいいます。

いくつになっても、親が子を想う気持ちには勝てませんね。

それから、父自身がくしゃみをした時は、自身に向けて「クスケーヒャー」を言っています(笑)。

きっと「マジムン」は、父に近づくのを諦めていると思います。

「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻で知ってて損はしない沖縄の風習

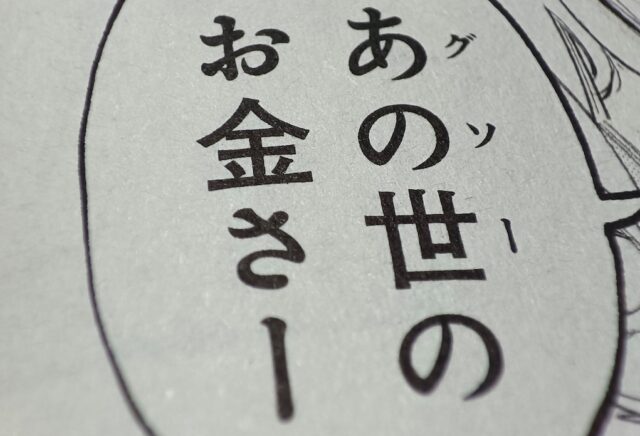

引用元:漫画「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻

「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻で紹介されている沖縄の風習は、ぜんぶ重要な行事で、ぜんぶ紹介したい!

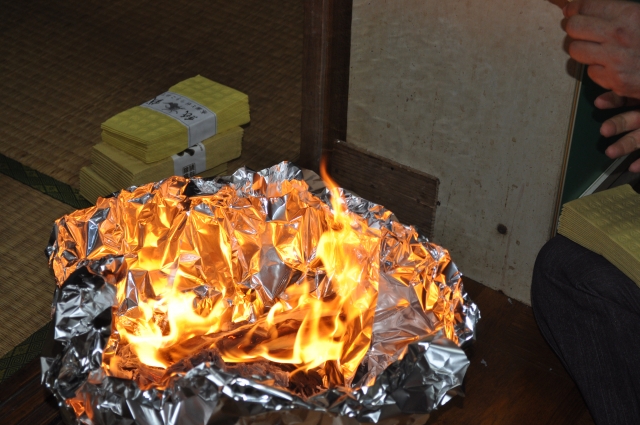

けれど無理なので、ここではあの世のお金「ウチカビ」について紹介しますね。

「ウチカビ」はお盆の最終日(方言で『ウークイ』)と関係があります。

次の画像にあるものを「ウチカビ」といい、事前にお店で購入します。

もちろん、「ウチカビ」は日常で使う紙幣ではありません。

お盆の最終日(ウークイ)は、ご先祖様にあの世へ帰ってもらう日。

ご先祖様には、料理のほかにお供物である果物なども(あの世に)持って帰ってもらいます。

(あの世に)持ち帰ってもらうためにセレモニーをするんですが、その時に「ウチカビ」を出して下の画像のように焼きます。

来年のお盆まで、あの世で困らないようにお金も一緒に送るね、という考えなんです。

「ウチカビ」の枚数が多ければ多いほど、あの世で使える額は大きくなります。

親族が多いと、それだけ「ウチカビ」を燃やす枚数も増えるはずですから、ご先祖様はきっとお金持ちのはず。

沖ツラ2巻では「ウチカビ」を何億円とか、何千万円と話しをしていて、「ウチカビ」1枚あたりの金額設定は家庭によって変わります。

うちの家族では、「ウチカビ」の金額を話した記憶はありません(正直、覚えていません)。

ただ、「あの世にもATMはあるから心配しないでいいよ」って、意味のわからないことを言われたような?

もし沖縄のお盆のシーズンに観光旅行で来る機会があれば、「ウチカビ」を探してみてくださいね。

この記事のまとめ

この記事では、「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」第2巻を読んで、特に印象に残ったシーンと、うちなーぐち(沖縄の方言)、それから沖縄の風習をピックアップして紹介しました。

沖ツラ2巻では微笑ましいシーンはあるけれど、ここでは掲載しにくいため、ぜひ2巻を購入して読んでみてくださいね。

また、ここでは魔除けに関するうちなーぐち「クスケーヒャー」と、あの世のお金「ウチカビ」について少し掘り下げて紹介しました。

たとえば、読者さんが沖縄観光をしていて、どこからか「クスケーヒャー」が聞こえてきたら、マジムンを追い払っているんだなって思い出してくださいね。

「ウチカビ」は、あの世のお金のことで、ご先祖様が向こうの生活で困らないようにと願いを込めて、お盆の最終日(ウークイ)に焼く紙でしたね。

沖ツラ2巻は、精度の高いうちなーぐちと、沖縄の風習を載せた沖縄メモがあり、読むのが楽しいだけではなく、とっても勉強になりますよ。

観光雑誌には載らない沖縄の魅力を感じたいと思った方は、沖ツラを絶賛おすすめ中です!

下のボタン(楽天、Yahoo!)をクリックして、沖ツラ2巻を購入してくださいね。

沖ツラ第1巻を知りたい人は、ここから読んでみてください。

にふぇーでーびたん!!(ありがとうございました!!)

コメント